錦江湾奥はカルデラだ!

火山がつくった豊かな海

-

-

鹿児島県に広がる錦江湾(きんこうわん)は、じつは大昔のとても大きな火山の噴火でできた地形です。

今からおよそ3万年前、現在の桜島の噴火の100万倍もの大きさの噴火が起こりました。このときに出たマグマの量は、鹿児島県全体を60メートルの厚さでおおうほどでした。マグマがたくさん出たあと、地面がへこんでできたのが、姶良カルデラとよばれるくぼ地です。今の錦江湾の奥のほうにあたります。

たった1回の噴火でできた!シラス台地のひみつ

-

-

鹿児島県に広がる「シラス台地」は、長い時間をかけてできたと思われがちですが、じつはたった1回の噴火で生まれた地形です。姶良カルデラで起きた大噴火によって600℃以上の高温の火山灰や軽石、火山ガスがまざった火砕流が山や谷をうめつくし、わずか1週間で平らな大地ができました。そのあと、川の流れによってけずられて平らな地形として残ったのが、今のシラス台地です。

火山の地形を見てみよう

カルデラの海に浮かぶ桜島

-

-

鹿児島市にある寺山展望公園からは、錦江湾の奥に広がる姶良カルデラを見下ろすことができます。

ここでは、噴火でできた大きなくぼ地のようすを、目で見て感じることができます。また、桜島の形にも注目しましょう。見る場所によって、桜島の形はちがって見えます。姶良市、鹿児島市、垂水市など、いろいろな場所から見て、自分の好きな桜島の形を見つけてみましょう。

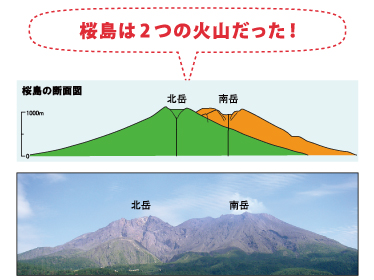

桜島は2つの火山からできている

-

-

姶良カルデラができたあと、約2万6千年前に、カルデラの南のはしで桜島の活動が始まりました。最初にできたのが北岳です。そのあとマグマの通り道が南にうつり、南岳ができました。この2つの火山が南北につながって、今の桜島の形ができました。北岳は古い火山で、約2万6千年前から約5千年前まで活動していました。そのあと、南岳が約4千5百年前から今まで活動を続けています。桜島は、2つの火山が合体した複合火山です。

-

-

住吉池と米丸が活火山!?

姶良市にある「住吉池」は、夏にはキャンプ場が開かれる静かで美しい池です。直径約500 mで水深約30 mの豊かな池には多くの野鳥が訪れ、藺牟田池県立自然公園にも指定されています。この池の形には秘密があります。約8,000年前に火山の爆発でできました。「マール」という地形です。そこに徐々に水がたまって池になりました。

同じように米丸も約8,000年前に噴火したマールで、土砂で埋め立てられた直径が約1kmの円い形をしています。現在はこのマールの中で稲作が行われています。

この辺りでは住吉池の水や米丸の地形を利用して稲作が行われています。地域の人々は、こういった火山の恵みを活かした農業を行って暮らしてきました。住吉池や米丸マールは、桜島・錦江湾ジオパークの大切な場所のひとつで、火山のしくみを学び、自然と人とのつながりを感じることができる場所です。

ストーリー1:地形・地質とのつながり

-

- 1 金山橋と板井手の滝

-

- 2 高倉展望台

-

- 3 獺貫の滝

-

- 4 重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム

-

- 5 龍門司坂(たつもんじざか)

-

- 6 白銀坂(しらかねざか)

-

- 7 重富海岸の干潟

-

- 8 龍門滝(りゅうもんだき)

-

- 9 米丸マール・住吉池

-

- 10 塩屋ヶ元港(しおやがもとこう)

-

- 11 寺山公園

-

- 12 桜島ビジターセンター

-

- 13 湯之平展望所

-

- 14 新島(しんじま)

-

- 15 黒神ビュースポット